「医食同源」の言葉通り、食べるものが健康に与える影響はとても大きなもの。

「子どもにも、体にいいものを食べさせたい!」と考えるママやパパも多いのではないでしょうか。

そこで、漢方理論から導く、この時期、子どもたちに食べさせたい「子ども薬膳」をご紹介。漢方上級スタイリストとしてさまざまな人たちの体の不調に耳を傾け、改善へと導いている大町桜花枝さんにお話を伺います。今回は「夏」の薬膳です。

そもそも漢方とは?

そもそも漢方とは、どのようなものなのでしょうか。

ざっくりとした説明だと「食で体を整える医学」のこと。この漢方理論をもとに処方される医薬品が「漢方薬」で、薬局でも販売されています。風邪かな? と思った時に飲む「葛根湯」は、漢方薬の代表選手といえます。

漢方では、人の体は「気」「血」「水」で構成されていると考えられています。このバランスが取れていることが健康のために大切であり、この3つと同様に重要視されているのが「五行」というもの。自然界の「木」「火」「土」「金」「水」をひとの体に応用して「肝」「心」「脾」「肺」「腎」という5つの「五臓」に分類します。「五臓六腑に染み渡る」という言葉も漢方的な表現なんですね。

夏は、何に気を付ける?

今年の立夏は5月5日でした。暦では、ここから約3カ月間が夏の季節となります。

新緑から深緑へと木の葉は変化し、さまざまな花が咲くこの時期は、植物だけでなく人も新陳代謝が活発になります。子育てで忙しい中でも、自然を眺めながら深呼吸をして、気持ちを前向きにして、太陽の「陽の気」をしっかり取り込みましょう。

仙台でもすでに5月から夏日もあるなど、暑さには注意が必要。暑さは「暑邪」といいますが、梅雨入りを控えたこの時期は暑邪だけでなく、湿気の「湿邪」に注意が必要です。気温が急に上がると、身体に熱がこもりやすくなります。体に熱がこもると、精神が高ぶり、動悸や不眠が起こります。また、湿邪によって身体に余分な水分がこもったり、だるさや胃腸の調子を崩しがちになったりします。

お子さんの場合、春から始まった新しい環境に慣れてきて、心身共に疲れが溜まってくる時期でもあります。そこに加えての「暑邪」と「湿邪」なので、体の熱を取り除く食べ物を積極的に食べさせて、熱がこもらないようにしたいものです。また、早目に、そしてこまめな水分補給も心がけてあげてください。余分な水分を溜め込んでしまう「湿邪」を防ぐためにも、天気の良い日は天日干し、そうでない日は布団乾燥機などを利用して寝具を乾燥させてください。そして、寝汗をかいたら、すぐに着替えたり、寝具を変えたりしてあげてくださいね。

暑い日にやってしまいがちなのが、冷たいものを食べたり、辛いものなどで汗をかいたりしようとすること。しかしながら、こうした食べ物を摂り過ぎるのは、NGです。

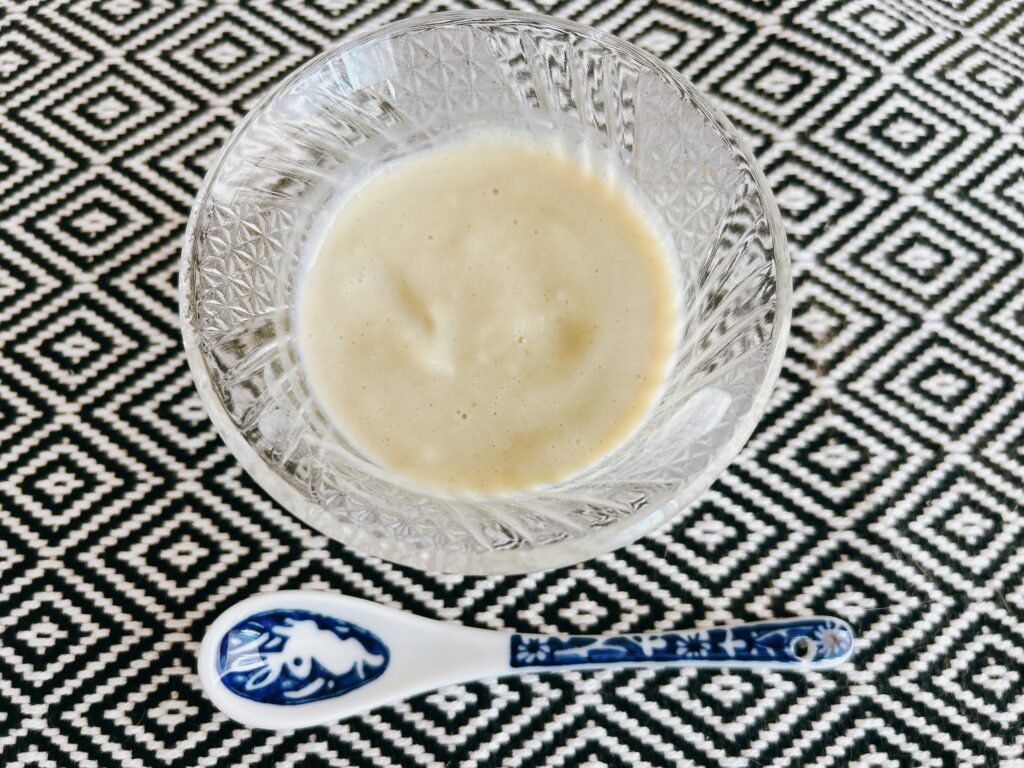

身体の熱を取ってくれる食べ物としては、ゴーヤやキュウリなどのウリ科の野菜のほか、ナスやトマト、トウモロコシなどの夏野菜が挙げられます。また、カボチャやそら豆は弱った胃腸にもやさしいので、食欲が落ちているときはポタージュなどのスープにするのもおすすめです。

そして、夏のスーパーフードでぜひ取り入れてほしいのが梅干し。戦国時代までは薬として食されていて、焼いた梅干しは(ちょっと物騒な名前ではありますが)、「医者殺し」といわれるほど。

梅干しに豊富に含まれるクエン酸は唾液を促して口臭や虫歯を予防し、疲労回復にも効果的。また、梅に含まれるエポキシリオニレシノールは、インフルエンザウイルスの増殖を90%も抑制したという実験結果もあり、夏の感染症予防のためにも積極的に摂ってほしいです。

仙台でも真夏日を記録することも少なくありません。この夏は、梅干しや水の巡りをよくする食材を積極的に摂って、夏バテを防いでくださいね。

話し手/大町桜花枝(おおまちさかえ)さん

漢方臨床指導士・漢方カウンセラー。自らの不定愁訴をきっかけに漢方を学び始めて実践したところ、体の不調が改善。主に女性の体調不良の相談に乗っている。中学生の男の子のママでもある。